何もなかった。

だが、すべてがそこにあった。

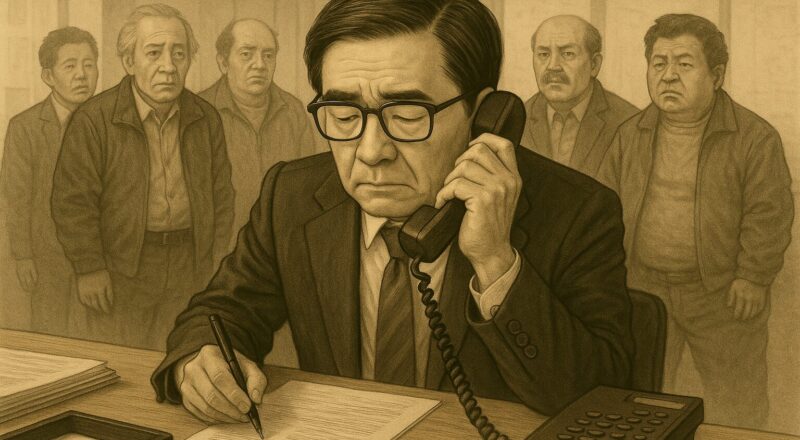

彼の名は、田山井光一(たやまいこういち)。

黒縁メガネに、地味なスーツ。

誰が見ても、街を歩けば5秒で忘れる顔。

声も小さく、滑舌も特段良いというわけでもない。

話し方は淡々としていて、他の「一発当てたる系」営業マンのエネルギッシュさとは一線を画していた。

初めてカンゾウ営業部に現れたとき、誰も期待などしなかった。

「地味なオッサン来たな」

それが、すべてだった。

◆

しかし──

タヤマイは、”続いた”。

日々同じ時刻に出勤し、毎日同じ調子で受話器を握り、雨の日も風の日も同じペースで電話をかけ続けた。

テンションを上げることもなければ、媚びることもない。

口八丁の嘘もつかない。

トークスクリプトに忠実に、淡々と電話の向こうの相手に話しつづけた。

ただ粛々と、電話をかけ続けた。

◆

カンゾウの営業部には、数多くの“派手な奴ら”がいた。

声のデカい者。

勢いだけで押し切る者。

豪快に笑い飛ばして、無理やり成約を取る者。

彼らは、ときに大きな契約を取った。

一夜にして、月収百万円を叩き出す者もいた。

だが──

彼らの多くは、続かなかった。

成約ゼロの月が3ヶ月も続くと、すぐに姿を消した。

瞬間風速は派手でも、それを「維持」する力は、なかった。

一方、タヤマイは、派手な月もない代わりに、ゼロの月も、ほぼなかった。

月に一人。

多いときで二人。

淡々と、契約を積み上げた。

それを、10年、いや20年近く続けていた。

◆

誰かが田山井に聞いた。

「どうして、そんなに続けられるんですか?」

タヤマイは、メガネの奥の目を細め、少し考えた後で、静かに言った。

「……たぶん、熱意、かな?」

それは、口だけの言葉ではなかった。

大声をだすわけでもなく、猫撫で声で媚びるわけでもなく、大風呂敷も広げない。

ただ、受話器を置かず、ただ、続けること。

その背中に、”本当の熱意”は、宿っていた。

◆

カンゾウの営業室では、今日も若者たちが鼻息を荒くし、一攫千金を夢見て受話器を握っている。

豪快な声が飛び交い、勢いで売ろうとする者たちの群れの中で、タヤマイは、静かに、いつも通り、電話をかけ続けていた。

誰よりも目立たず。

誰よりも折れず。

誰よりも、長く。

◆

──一瞬の栄光じゃない。

──続く強さ。

それを、誰よりも体現していた男の名前を、営業部の誰もが、静かに、敬意を込めて呼んだ。

──タヤマイさん、と。

第9話へ続く