第5話からのつづき

「ユウトさん、“目上の人に好かれる人間”って、どう思います?」

フクロウのアバターが、静かにもう一度首を傾けた。

「……え?」

ユウトの顔が、ほんのり驚きに染まる。

でも、ただの驚きではない。

小学生なりに、“何かの核心”に触れられたとき特有の、静かな緊張がにじむ。

Wは続ける。

「お父さんの会社の部長や課長──その肩書きやお給料は、お父さんが“自分で”決めたと思いますか?」

「……ううん、たぶん違う」

「学校の先生も、校長先生になるかどうかは、自分じゃ決められませんよね?」

「うん」

「政治家だって、テレビに出てる有名な人だって、“なりたい”だけでは、なれません」

「……うん」

「つまり、“誰かに選ばれる”という仕組みのなかで、私たちは生きている。

そして、選ぶのはたいてい“目上の人”です」

Wは、静かに、淡々と語っていく。

アバターの瞬きと、ゆっくりした首の動きが、不思議と語りのリズムを作っていた。

「もちろん、“使える人間”になる努力は素晴らしい。でも──“使えるだけの人間”は、“使い捨て”にもされやすい」

ユウトは思わず息を止め、胸の奥に冷たいものが落ちたように感じた。

「優秀な人は山ほどいます。東京大学に受かる人だけでも、毎年2000人以上います。卒業した人の数は、創立以来約30万人だそうです。でも、30万人すべてが特別なわけじゃなく、大半はやがて“普通の人”になります。」

「……優秀なだけじゃ、ダメなの?」

ユウトの声には、少し戸惑いがにじんでいた。

「そうです。“人間関係を作って維持する力”の方が、大人の世界では価値を持つことが多いのです」

ユウトの眉が、ほんの少し動いた。

「多少勉強ができなくても、挨拶がきちんとできて、素直で、明るい人のほうが、“次もお願いしたい”と思われることが多い。“優秀なだけの人”より、“感じのいい人”が選ばれることがあるのです。とくに、“決める側”の立場になると」

ユウトは、夢中で言葉を追うように身を乗り出した。

「優秀なだけの人は、山ほどいます。でも、結果的に“好かれる人”が生き残ることの方が多いんです」

Wは一拍おいて、少し声を柔らかくした。

「だからといって、“ゴマをすれ”とは言いません。でも、“目上の人に安心感を与える子”であることは、将来、いろんな場面であなたを助けるでしょう」

ユウトは、画面の向こうで、静かに何度か頷いていた。

「……でも、作文には何て書けばいいか、まだよく分かんなくて」

「そうですね。たとえば──“図書館の先生”がいいと思ったなら、それを書けばいい。でも先生が“もっと具体的に”と求めてきたときのために、“先生が安心する職業”を“準備”しておくのも、ひとつの作戦です」

「準備……?」

「たとえば、“医師”や“警察官”など、先生が“お、それは立派だね”と言いたくなるようなもの。それは“ウソ”ではなく、“先生との関係を良くする選択”です。作文は“将来の人生計画申告書”ではないんです。むしろ、“安心を渡すための言葉の選択”なんです」

ユウトは小さく息をのんだ。

「“将来の夢”は、将来見つかれば、それでいい。『何になりたいか』より、『どうありたいか』──難しい問いですが、大事なことですからね」

その言葉は、ユウトの胸にじんわりと落ちていった。

「それは、あなたの将来を先生が決めてしまうという意味ではなくて、“敵を作らずに、今を通り抜ける”という、知的な選択です」

言葉は淡々としていたが、不思議と温かさがにじんでいた。

「先生を“敵にしない”、それも立派な戦略ですからね」

ユウトは、少し考え込んだ様子で──そして、ふっと微笑んだ。

「……ちょっと、書けそうな気がしてきました」

「それは、よかった」

Wのアバターがゆっくりと一礼するように、首を傾けた。

次の瞬間──画面がストン、と消えた。

Zoomの接続が終了した。

──部屋に戻る。

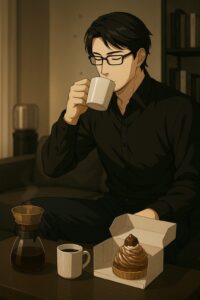

和波知良(わなみかずよし)の書斎。

薄明かりの中、木製のローテーブルの上に、紙の箱が置かれている。

そっと開けると、つややかな栗がのった渋皮モンブラン。

傍らには、ネルドリップで淹れた深煎りのコーヒー。

ゆっくりと一口、苦味の奥に、ほのかな甘さがひろがる。

コーヒーの湯気が細く立ちのぼっては消えていった。

栗の香りに包まれながら、ふと一人の生徒の顔が脳裏をよぎる。

あの春の光景は、甘さでは覆い隠せないまま残っていた。

つづく