──新宿区大久保の西早稲田キャンパス。

昼下がりの空気はどこか気怠く、学生たちの笑い声と、かすかに聴こえるギターの音が混ざっていた。

白井リョウスケは、キャンパスの片隅にあるベンチで、安いアコースティックギターをつまびいていた。

「……音、出るな……」

カンゾウ時代、あの部屋の隅でそっとつまびいていたギター。

その音が、今、自分の手の中にある。

早稲田の先進理工学部に進学したリョウスケ。

大学生活に劇的な変化はなかった。

彼は依然として物静かで、友人も多くはない。

だが、講義の合間にギターを弾いていたある日、ひとりの男が声をかけた。

「……それって、オリジナル?」

それが、同じ学部の学生・ヒロだった。

派手なシャツに金のネックレス、いつも陽気で、どこか危なっかしい。

高校時代は、地元群馬のライブハウスで先輩バンドの手伝いでドラムを叩いていたという。

「あ、ごめんな、続きを弾いてみてよ」

無言でリョウスケはギターを再び弾き始める。

その瞬間、彼の目が真剣になった。

「お、おい、バンド、やろうぜ!」

それがすべての始まりだった。

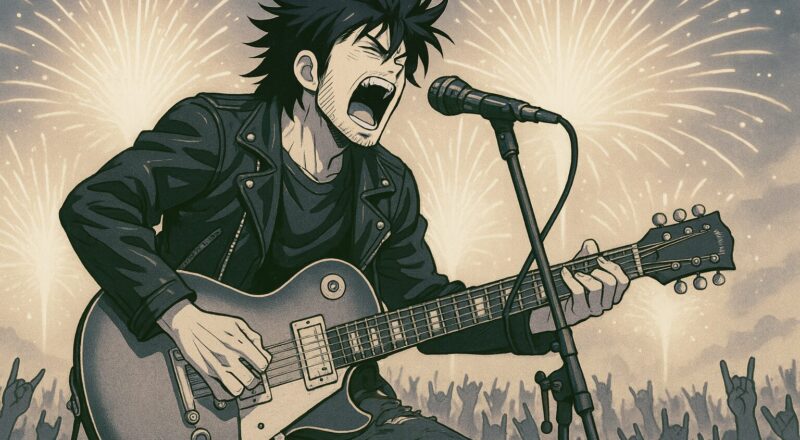

サウンドは、最初から激しかった。

ビートは荒く、ノイジーなギターはどこまでも激しく、リョウスケのヴォーカルは吠えた。

それは、まるでリョウスケの心に沈殿していたすべてが、爆音となって解き放たれていくようだった。

poetic justice(ポエティック・ジャスティス)。

これがリョウスケたちのバンド名だ。

彼らの動画は、まず仲間内での共有から始まった。

次第に再生数が伸び、SNSで話題にされ、ある日、彼らの動画が突如、海外のSNSアカウントでシェアされ、爆発的な勢いで拡散した。

「この日本の青年、ヤバすぎる」

「なんだこのロックは……懐かしくて新しい」

「歌詞が痛いほど胸に刺さる」

ヴォーカロイド風な歌唱、オートチューンを通したヴォーカル、高度にアレンジされた上質な音楽があふれた世の中。

音楽が、あたかも整然とデパートのショウケースに並ぶような時代。

「音楽の均質化現象」がある種ミュージックシーンの停滞と閉塞感を覆っていたこの時代に、白井リョウスケの音楽は、まるで「異物」のように現れた。

暴力的なギター。

魂を削るようなシャウト。

そして、バラードで見せる底なしのロマンティシズム。

それは、時代の逆を行く存在だった。

だが、だからこそ──

リスナーの心に、ストレートに届いた。

海外のアーティスト、ハリウッド俳優、著名プロデューサー。

次々に彼をSNSで取り上げ、絶賛する声が広がった。

それをきっかけに日本でも火が付き、テレビ、ラジオ、雑誌、配信系メディア……

一気に彼の名は“リョウスケ・シライ”として広まった。

誰もが言った。

「えっ?あの物静かだった白井君が?」

ワイルドなギターとヴォーカル。

荒々しいサウンドと、やさしさを孕んだ歌声。

カンゾウでの鬱屈、

STXでの従順な諦観。

そのすべてが、音になった。

それが世界を、揺さぶった。

──だが、彼は特に語らなかった。

「東大」という言葉も、「挫折」も、「浪人」も。

ただ、あるインタビューでこう言っただけだった。

「ほとばしりさ。俺の中でくすぶってたものが、火を吹いただけ」

最終話へつづく