避暑地・山中湖。

その湖畔に立つ、ログハウス風の豪華な別荘──それが、STXプレジデント・サギヤの所有する“フェニックス・リトリート”である。

空気は澄み、夜には湖に月が落ちる。

軽井沢ではありがちだが、ここでは月が、湖面にだけでなく、生徒の心にも映るらしい。知らんけど。

そんな話を合宿初日のオリエンテーションで語るのが、他でもない、引率講師ニッポリ研二である。

「え〜、みなさん。ここ山中湖にはですね、かつて縄文時代の“月見祭”があったとも言われています!この地で見る月は、ただの自然現象じゃない──魂の共鳴です!」

少しだけ風が吹いた。

生徒たちの多くはスルーか半笑いだったが、ニッポリは満足げにうなずく。

(よし……波動、届いてる)

この「STX月下合宿」は、毎年ごく限られた成績優秀者のみが招待される。

構成は、英語・数学・国語のガチ集中講義。

夜は座談会と講師との自由面談。

そして、時折、神のように降臨する、プレジデント・サギヤによる、超絶カリスマ化学講義 “デラックス理論”。

その授業が突然入るだけで、生徒たちは背筋を正すという。

そんな中、ニッポリの目に留まる一人の男子生徒がいた。

背は高め。細身で、髪は伸び気味。

周囲との会話は最小限。

ノートをとるときは妙に丁寧だが、笑顔はほぼない。

(……あれ?)

どこかで見覚えがある。いや、確か一昨年もいた気がする。

STXに出たり、高田馬場の予備校にいたという噂も聞いたことがある。

まるで、予備校の渡り鳥。

だが本人はそのことを一切語らない。

(……でも、なんか……雰囲気、今の僕に似てる)

そう思った瞬間──

記憶が動き出した。

ニッポリの記憶は20代半ばへと遡る。

そう、GMU留学時代の時へと。

場所は、アメリカ西海岸。夏の学期末、大学ではさまざまなアウトドアイベントが企画されていた。

カヌー&ピクニック

サマーBBQ

星空の下のキャンプファイヤー

Color Run

水鉄砲バトル

ミニ・スポーツフェス

みんなが笑っていた。走っていた。叫んでいた。

──そして、ニッポリは、その輪の外にいた。

「ハーイ、トニィ〜!」

「オーマイガー、サンドラ、ウェットすぎィ〜!」

そんな英語が飛び交う中、ニッポリはただ笑っていた。

笑っていたけど、言葉は出てこなかった。

伝わらなかった。

言葉も、気持ちも、タイミングも。

その結果、「……たぶんバングラディッシュの留学生」という目で見られるようになった。

えっと、日本人です。

心の中で何度も叫んだが、言えなかった。

英語がわからなかったわけじゃない。

でも、「話しかける勇気」が言葉に翻訳されなかった。

ハイキングの集合写真は、いつも端っこ。

BBQでも皿を洗う係。

カヤックでは、一人で漕いで帰ってきた。

心の中で何度も叫んでいた。

「俺だって……寂しいんだよぉ……!」

だが、その叫びは、誰にも届かなかった。

俺だって、俺だって、俺だって……

意識は、現在に戻る。

夜の山中湖。

月が照らすテラスで、彼が一人静かに星を見ていた。

ニッポリは、ゆっくりと彼に歩み寄った。

(あのときの俺のように、彼も叫べずにいるんじゃないか)

ニッポリは、しばらく彼の横に立ったまま、湖面の光を眺めていた。

言葉はなかった。

だが、どこかで自分を見ているような気がした。

あのとき、自分も、誰かに声をかけてほしかった。

そう思った瞬間、ゆっくりと、口が開いた。

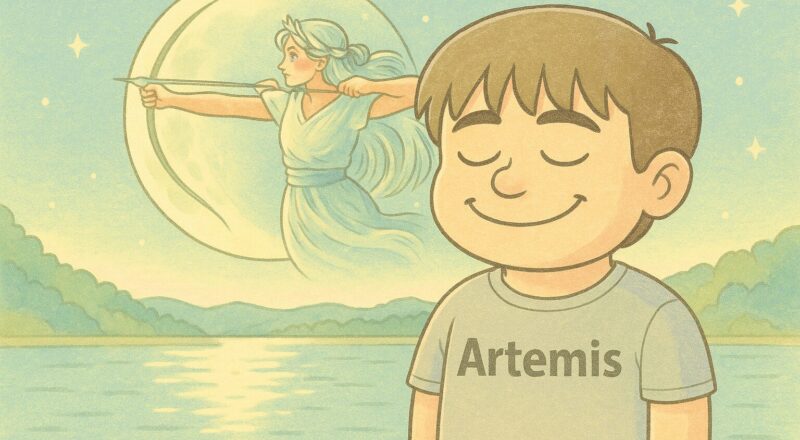

「やあ……いい月だよね。なんていうか……今日はアルテミスの気配が濃い気がする」

「……はあ」

予想どおり、反応は薄い。

だが、ニッポリは負けない。

「月ってね、世界中でいろんな神話に登場するんだ。たとえば──ギリシャ神話だとアルテミス。狩りと月の女神さ」

「……そうですか」

(く、食いつかない……)

ニッポリは続ける。

「魂の波動ってね、実は月と連動してるんだ。今夜みたいな満月の夜は、“内なる音”が外に出やすくなる」

「……内なる音」

「そう!つまり、ソウルだよ。君にもきっと、ある。君だけのソウル」

沈黙。

「……いや、いいっす」

乾いた返事が、夜風に舞う。

ニッポリはそれでも笑顔を崩さない。いや、崩せない。

(……まあ、そういうタイプも、いるよね)

自分を納得させるようにそう呟くと、月を見上げた。

(俺って、やっぱり月向きの男じゃないのかな……)

──そして、数年後。

STX・鳳凰の間。

「おい、ヒッポリト星人!!」

「ニッポリです……」

いつものやり取り。

だが、サギヤの目は異様にキラキラしていた。

いや、ちょっと涙ぐんでさえいる。

「オレが育てた生徒が、ついにフェニックスの如く、世界に羽ばたいたぞ!!」

バンッとノートPCをテーブルに置く。

YouTubeの映像が再生される。

ステージ。うねるギター。魂のシャウト。沸き立つ観客。

画面にはこうあった。

“Live at Reading Festival”

Ryōsuke Shirai – The Soul from the Moonlit East

ニッポリの口が、ゆっくりと開く。

「え……あのときの、寡黙な彼が……?」

さらに画面を凝視する。

「確か、シライくん……リョウスケ・シライ……?」

映像は続く。

彼はステージで叫んでいた。

ギターをかき鳴らしながら、英語で、いや、魂で。

「This is my soul!! This is my sound!!」

観客が拳を突き上げる。

サギヤが言う。

「レディング・アンド・リーズ・フェスティバルっていやぁ、イギリスの歴史あるロックフェスティバルだそうだ!世界の中心で叫んだぞ、フェニックスが!!」

ニッポリは言葉が出なかった。

画面の向こうで、リョウスケ・シライは、確かに、自分の“内なる音”を響かせていた。

あの月の夜、伝わらなかったと思っていた言葉。

あのスピリチュアルな妄言の数々。

まさか……まさか、少しでも……

「……アルテミス、微笑んでたのかもな」

思わずつぶやいたその言葉に、サギヤが被せてくる。

「知らんけどな!!!」

-完-

next episode⇒エゾエ慎太郎の採用面接