その朝、ダイキはプレゼン資料の修正を終え、ようやく席を立った。

時刻は午前3時過ぎ。椅子の背もたれに体を預けた瞬間、視界がぐにゃりと歪んだ。

「……あれ?」

立ち上がろうとしたその瞬間、膝が抜けるように力が入らなくなり、床へ、静かに崩れ落ちた。

遠ざかる天井の灯り。

誰かの足音と、自分の名前を呼ぶ声が、遠くに聞こえた気がした。

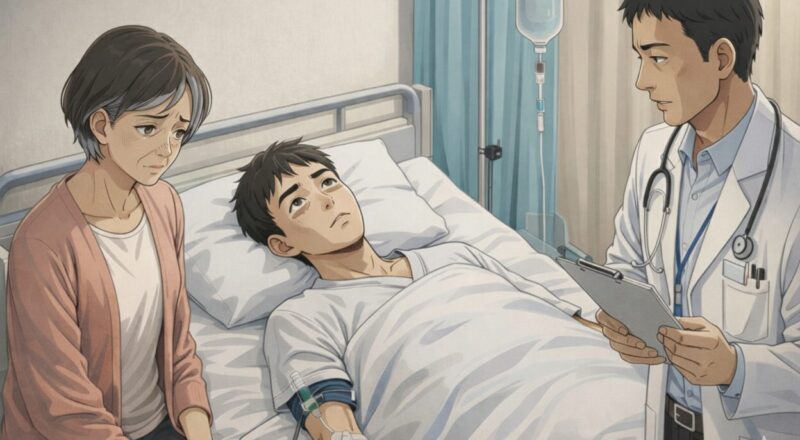

病院のベッドで目を覚ましたとき、ダイキは白い天井を見上げていた。

点滴の針が右腕に刺さっている。

その横で、母親が泣きそうな顔で彼を見つめていた。

「ダイキ……あんた、なんでここまで……」

言葉が出なかった。

喉はカラカラに乾き、頭は鈍く痛む。

体を動かす気力もなく、ただ、天井をぼんやりと見つめることしかできなかった。

数日後、医師からこう言われた。

「診断結果ですが、過労による脱水と栄養失調、それに加えて適応障害の疑いがあります」

仕事のストレスが、限界を超えていた。

不眠、倦怠感、食欲不振、強い不安感――

それはすべて、心が発するSOSだった。

「まずは3ヶ月間、しっかり休んでください。仕事のことは忘れて、とにかく身体と心を回復させましょう」

そう告げられても、ダイキはすぐには納得できなかった。

仕事を休むなんて。

プロジェクトはどうなる。

あの会議、あのレポート、あの進捗管理。

だが、体が先に限界を認めていた。

彼は観念して、休職を決意した。

休職の最初の1週間は、ほとんど寝ていた。

朝も昼も関係なく、何も食べず、ただ眠り続けた。

夢も見ないほど、深く。

2週目に入ると、ふと近所の公園に足を運ぶようになった。

ベンチに座り、ぼんやりと空を眺める。

カラスの鳴き声すら、新鮮だった。

やがて実家に戻り、母親の作った味噌汁をゆっくり噛みしめる時間が戻ってきた。

何も考えずに本を読んだ。

大学時代に好きだった司馬遼太郎や、池波正太郎の文庫本。

1ページ読むごとに、心の奥の硬さがゆっくりと溶けていくようだった。

休職から2ヶ月が過ぎた頃。

ダイキは1枚の白紙に線を引いた。左右にスペースを分け、タイトルを記した。

「ベイカーで得たもの」

「ベイカーで失ったもの」

得たものは、論理的思考、膨大な知識、一流との仕事、高収入、ブランド。

失ったものは、健康、睡眠、プライベート、自己肯定感、人生の幅。

見比べて、静かに息を吐いた。

(俺は……どこに行きたかったんだろう)

転職サイトで、ふと「教育」と検索してみた。

ヒットしたのは、いくつかの学習塾や予備校の求人情報。

大手ではない中小の塾が多く、年収は今の半分以下だった。

だが、「生徒の成長を支援する」「未来の担い手を育てる」という言葉に、なぜか胸がじんとした。

その夜、ダイキはベッドに寝転びながら、自分に問いかけた。

(教えるって……ロジックの伝達とは違うのか?)

(コンサルと違って、“人”と向き合うことが中心なんだろうか)

次第に、「講師」ではなく、「担任」や「コーチ」といった言葉が心に引っかかってきた。

それは、プロジェクトの成功を目指してチームを率いた日々と、どこかで似ていた。誰かの課題に向き合い、気持ちに寄り添い、次の一手を一緒に考える。それは、“教育版のコンサルティング”とも言える。

3ヶ月の休職期間が明ける前、ダイキは退職届を提出した。

もう、あの場所には戻らない。

華やかで刺激的だったが、あまりに高く、遠く、自分を削りすぎる場所だった。

これから向かうのは、まったく別の世界。

だが、決して後ろ向きではなかった。

自分の持っているスキルを、“人の未来”のために使う仕事。

それが、いまのダイキの再起の場所になると信じていた。

第4話へつづく